Il piano dell'Europa per non farsi travolgere dal debito pubblico italiano

- Luca Piana (Repubblica)

- 31 mag 2017

- Tempo di lettura: 11 min

A volte le idee di successo nascono in luoghi inaspettati. Per rintracciare le origini di uno dei pochi progetti che, in questo momento, le autorità europee stanno esplorando per affrontare le insidie che minacciano la sopravvivenza dell’euro, non bisogna recarsi a Bruxelles o a Francoforte, bensì dall’altra parte dell’Atlantico, a New York. Cinque anni e mezzo fa, la mattina del 2 settembre 2011, un gruppetto di economisti si è ritrovato ai tavoli del Community Food & Juice, un caffè che serve piatti preparati come è d’obbligo nelle metropoli, con prodotti “organic” e “sustainable”. A due isolati di distanza, sempre su Broadway, c’è la Columbia University, così il Community funziona da ritrovo per docenti e studenti che frequentano i corsi. Quel giorno c’erano Markus Brunnermeier, tedesco, Marco Pagano, italiano, Ricardo Reis, portoghese, Tano Santos, spagnolo. Al tavolo del caffè, la discussione fra i quattro ricercatori si era sviluppata a partire da una considerazione quasi ovvia. Perché una banca americana con sede nella Grande Mela non fallisce se a fallire è lo Stato di New York? È perché, invece, una banca con sede a Roma o Milano andrebbe quasi sicuramente a gambe all’aria, se lo Stato italiano fallisse? La risposta è banale: perché gran parte del debito pubblico americano è federale. In Europa, al contrario, il debito è quasi interamente nazionale, non comunitario: basta che uno dei Paesi vada nei guai per creare problemi seri alle banche locali. Gli istituti italiani sono pieni zeppi di titoli emessi dal Tesoro, così come quelli dei Paesi più fragili dell’Eurozona; se prendesse piede l’idea che il governo è incapace di rimborsarli, il loro patrimonio perderebbe valore e il contagio rischierebbe di tramortire l’intero sistema creditizio. Diabolic Loop Gli economisti lo chiamo “diabolic loop”, un circolo vizioso che si è scatenato dal 2010, quando il crac della Grecia ha scosso la fiducia nella solvibilità di altri Stati dell’Eurozona e costretto alcuni di essi a salvare con denaro pubblico le proprie banche, indebolite dalle perdite subite a causa della crisi. Rispetto ad allora molto è cambiato, la Banca centrale europea (Bce) di Mario Draghi ha lanciato una massiccia manovra di sostegno all’economia (il “quantitative easing”) e accentrato la sorveglianza sul sistema bancario. Ma il “diabolic loop” è ancora lì, intatto e forse più pericoloso che mai, senza che l’Europa abbia fatto passi decisivi per risolvere la situazione. Anzi: negli Stati più vulnerabili dal punto di vista fiscale, come l’Italia, la Spagna, il Portogallo, l’Irlanda o Cipro, le banche sono mediamente molto più esposte al “rischio sovrano”, come viene chiamato quello relativo ai titoli di debito pubblico, di quanto non lo fossero prima del 2010.

Il settembre scorso, però, un organismo chiamato European Systemic Risk Board (Esrb), che si occupa di prevenire i rischi nel sistema finanziario dell’Unione europea ed è presieduto dallo stesso Draghi, ha formalmente incaricato un gruppo di lavoro di studiare la realizzabilità della proposta nata da quella chiacchierata del 2011 ai tavoli del Community. Lo studio di fattibilità ha potuto basarsi su varie analisi che si sono accumulate nel tempo. Fin da subito, infatti, i quattro economisti avevano coinvolto accademici di vari Paesi europei per elaborare un progetto che ripartisse i rischi dei titoli di Stato in modo più sicuro, mettendo al riparo le banche dall’eventuale fallimento di uno Stato membro. Senza richiedere, però, un’unione fiscale dei Paesi dell’Eurozona, che allo stato attuale appare politicamente impossibile. Per anni le autorità europee hanno lasciato il progetto in un angolo, occupandosi di altre emergenze; poi, lo scorso autunno, hanno deciso di verificare in modo ufficiale a che condizioni e con che conseguenze potrebbe essere adottato. Il rapporto finale del gruppo di lavoro incaricato da Draghi, guidato dal governatore della Banca d’Irlanda, Philip Lane, è quasi pronto ma verrà presentato ufficialmente solo più avanti, per approfondire alcuni problemi tecnici, convincere gli scettici e infine - è lecito immaginare - superare lo scoglio politico delle elezioni tedesche d’autunno.

I motivi per cui sono passati più di cinque anni dall’idea originale al tentativo d’implementazione sono interessanti, e li vedremo più avanti. Può essere utile, però, notare fin da subito una coincidenza: l’approfondimento da parte del Systemic Risk Board è iniziato quando il “quantitative easing” della Bce era ormai in vigore da un pezzo, e gli spread - soprattutto quello fra i Btp italiani e i Bund tedeschi - cominciavano a far presagire che, alla fine della manovra voluta da Draghi, sui titoli del debito pubblico possa scoppiare una nuova tempesta. Un bel problema, visto che il presidente della Bce ha dovuto finora opporre una strenua resistenza di fronte alle pressioni della Germania per premere il tasto “exit” e uscire dal QE, l’abbreviazione che molti usano per “quantitative easing”. Questione di tranche Prima di tutto, il progetto. Marco Pagano, l’italiano del quartetto del 2011, insegna Economia finanziaria all’Università Federico II di Napoli, a quei tempi era alla Columbia come “visiting professor” e oggi è vice-presidente del Comitato scientifico del Systemic Risk Board. Racconta: «Il nostro obiettivo era creare dei titoli di debito che non fossero esposti al rischio di un singolo Paese dell’Eurozona, senza però che i vari governi dovessero condividere le responsabilità di rimborsarli, se uno dei vari Stati dovesse fallire. Per ottenere questo risultato, abbiamo pensato a uno strumento che, in anni di forti critiche nei confronti della finanza creativa, non andava molto di moda: le cartolarizzazioni». Qui bisogna avere un attimo di pazienza, entrando in alcuni dettagli tecnici. L’idea è quella di creare un’istituzione ad hoc, un veicolo finanziario, che si frapponga tra gli Stati dell’Eurozona da una parte e gli investitori (banche comprese) dall’altra. Dai primi, il veicolo acquisterebbe i titoli di Stato in proporzioni predefinite, in modo da non creare favoritismi tra un Paese e l’altro. Agli investitori, invece, il veicolo venderebbe dei titoli di sua emissione, con un diverso grado di protezione in caso di insolvenza da parte di uno o più Stati dell’Eurozona. Per semplicità immaginiamo che ne emetta due: titoli “senior” e titoli “junior”. Il rischio di un mancato pagamento o di una ristrutturazione da parte di un Paese dell’Eurozona si scaricherebbe sui titoli “junior”, risparmiando i “senior”. Gli investitori che hanno acquistato i titoli “senior” prodotti dalla cartolarizzazione godrebbero così di un duplice livello di protezione: quella derivante dalla diversificazione del portafoglio dei titoli posseduti dal veicolo, e quella che proviene dalla prelazione rispetto ai titoli “junior”, i primi a essere sacrificati. Grazie a questa doppia protezione, possono avere lo stesso grado di sicurezza dei titoli di Stato tedeschi, i mitici Bund, e per questa ragione i loro proponenti li hanno battezzati European Safe Bonds (o ESBies).Gli acquirenti dei titoli “junior”, invece, sarebbero protetti solo dalla diversificazione fra i titoli di Stato, poiché il portafoglio del veicolo non comprende solo titoli italiani o spagnoli, ma anche tedeschi, francesi e così via. Sarebbero comunque in prima linea in caso di insolvenza, e quindi più rischiosi. Dettaglio fondamentale: «Le banche dovrebbero essere indotte a non acquistare titoli della tranche “junior”, ma solo “senior”, in modo da isolarle il più possibile da una eventuale crisi, interrompendone il meccanismo di propagazione», spiega Pagano. Ecco, dunque, come l’intera operazione provvederebbe a spezzare il “diabolic loop” tra Stati e banche, o almeno a ridurne fortemente l’intensità. E ci sarebbe un ulteriore effetto collaterale: le banche tedesche, ad esempio, anche se con l’interposizione della cartolarizzazione, tornerebbero a investire nei Btp italiani e nei titoli degli altri Paesi più in difficoltà. Da Monti a Gentiloni Spread, rischio fallimento, banche in bilico.

Considerato che dal primo salvataggio della Grecia, nel maggio 2010, sono passati sette anni, fa una certa impressione essere ancora qui. In Italia sono transitati quattro governi, Silvio Berlusconi, Mario Monti, Enrico Letta, Matteo Renzi; ora c’è Paolo Gentiloni. La Bce ha effettuato la più estensiva manovra di sostegno all’economia della sua storia, azzerando i tassi d’interesse e comprando ogni mese decine di miliardi di euro di titoli di Stato e obbligazioni private per più di due anni, al fine di dare liquidità alle banche e al sistema produttivo, ridurre il costo del debito pubblico nei vari Paesi e aiutare i governi di quelli più fragili a liberare risorse da investire a favore della ripresa. Mario Draghi può dire che dall’inizio del “quantitative easing”, nel marzo 2015, e la fine del 2016, nell’area dell’euro sono stati creati oltre tre milioni di posti di lavoro, e che dunque lo sforzo non è stato inutile. Ma nell’Eurozona ci sono Paesi dalle condizioni diversissime fra loro. Un dato recente, relativo alla bilancia commerciale, il saldo fra esportazioni e importazioni di merci. Nei primi due mesi del 2017 la Germania ha registrato un saldo positivo pari a 35,4 miliardi, migliorando i dati di un 2016 già da record. Tanti Paesi esportano invece molto meno di quanto importino: la Francia è in negativo per 18,4 miliardi, la Spagna per 5,5, il Portogallo per 1,7. Regge l’Italia, con un saldo che resta positivo (1,3 miliardi) ma diminuisce rispetto ai primi due mesi del 2016.

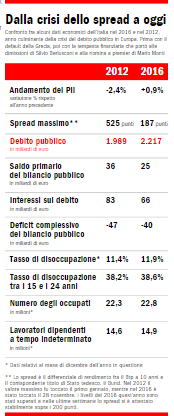

Insomma: grazie all’euro, almeno negli ultimi anni, la Germania ha migliorato in misura significativa i suoi vantaggi competitivi, rendendo più difficile la vita ai vicini. Se ci fosse stato il marco, infatti, la forza dell’economia tedesca ne avrebbe determinato una rivalutazione, danneggiando il made in Germany e riequilibrando un po’ la partita all’interno dell’Ue. Invece il sistema tedesco ha potuto sommare questi benefici a quelli determinati dai tassi d’interesse: il governo di Berlino e le imprese possono finanziarsi con costi molto bassi, perché gli investitori considerano la Germania un porto sicuro dove mettere i loro quattrini e sono disponibili a comprare i titoli di Stato, i Bund, anche a tassi negativi. E così, a dispetto della lunghezza della crisi, basta dare un occhio alle tabelle per rendersi conto di un fatto: nonostante anni di contenimento di diverse voci della spesa statale, di riduzione radicale degli investimenti pubblici, di incentivi miliardari alla creazione di posti di lavoro, nonostante i benefici del “quantitative easing”, da Monti a Gentiloni gli interrogativi sulla tenuta dei conti dell’Italia restano fortissimi, mentre la ripresa continua a stentare. È vero che, quando il professore della Bocconi rilevò il testimone da Berlusconi, l’Italia era sull’orlo del crac: nel 2012 il Pil s’inabissò del 2,4 per cento, lo spread raggiunse i 525 punti base, gli interessi pagati dal Tesoro sul debito pubblico arrivarono a 83 miliardi l’anno. Il beneficio più visibile del “quantitative easing” si può verificare proprio in questa voce. Rispetto al 2012, nel 2016 il costo degli interessi sul debito pubblico è calato di 17 miliardi. Un tesoretto che, tuttavia, non è bastato ai governi per intaccare in maniera significativa il deficit della spesa corrente. Di conseguenza, negli ultimi quattro anni, il debito pubblico non ha mai smesso di crescere, superando i 2.200 miliardi di euro. Che cosa accadrà quando finirà la manovra espansiva della Bce e il Tesoro dovrà pagare di più? E soprattutto, quanto spaventa la risalita dello spread, che nelle ultime settimane è tornato stabilmente al di sopra dei 200 punti base? Tagliare il debito? Pietro Alessandrini, professore emerito di Politica economica all’Università Politecnica delle Marche, dice che l’esperienza lascia pochi dubbi: «Appena viene annunciato che una banca centrale intende abbandonare le operazioni di “quantitative easing”, ancora prima che inizi davvero a farlo i tassi di mercato risalgono. Questo si somma a una perdita in conto capitale della ricchezza degli investitori che detengono titoli di Stato: nel momento in cui vengono collocati nuovi Btp che, poniamo, offrono un rendimento del 3,5 per cento annuo, quelli acquistati negli anni precedenti con tassi più bassi perdono immediatamente valore», spiega. Ecco perché, dice Alessandrini, Draghi e la Bce devono fare il possibile per garantire un’uscita graduale dalle misure di espansione monetaria, cercando di contenerne le ripercussioni. Come ha fatto, ad esempio, la Fed americana.

E lo spread, aumenterà necessariamente? «Difficile prevederlo, anche se l’instabilità politica pesa in modo determinante: dall’inizio della crisi abbiamo avuto cinque governi, mentre la Germania di Angela Merkel ha potuto portare avanti con continuità le proprie strategie», sostiene l’economista. Che si dice, però, molto freddo rispetto alle voglie di Italexit che agitano i partiti, dal “fuori dall’euro” della Lega di Matteo Salvini al “fuori da questo euro” del Movimento 5 Stelle: «Sarebbe una fuga all’indietro che vanifica gli sforzi fatti negli ultimi quarant’anni. E vorrei ricordare che un tempo, quando c’era la lira, lo spread era stabilmente di 800-900 punti base rispetto al Bund tedesco. Credo che una soluzione si possa trovare soltanto andando avanti, non tornando indietro. E che le strade siano due: spingere Bruxelles a lanciare dei veri e propri Eurobond, dei prestiti europei che finanzino una sorta di Piano Marshall per il rilancio; oppure una ristrutturazione soft del nostro debito».L’ipotesi di andare dai creditori e dire che il debito italiano non è più sostenibile, e che lo Stato non lo ripagherà nei tempi e alle condizioni promesse, può sembrare urticante. Eppure, da più parti si ragiona ormai apertamente della necessità di una mossa straordinaria, anche se non necessariamente sul debito. L’Università Luiss ha pubblicato un documento, firmato da Carlo Bastasin e Marcello Messori e basato sui contributi arrivati da diversi economisti, nel quale propone di redigere con le istituzioni europee un vero e proprio contratto. L’Italia si dovrebbe sottoporre a «un rigoroso monitoraggio» dell’attuazione di «un processo di riforma economica e amministrativa», ottenendo in cambio «un piano di rilancio degli investimenti privati e pubblici attraverso la mobilitazione di risorse europee». Una sorta di libertà vigilata, dunque, in cambio di investimenti, perché c’è la convinzione che sia l’Italia il problema d’Europa. Scorporando i dati italiani da quelli dell’Eurozona, Bastasin e Messori hanno infatti dimostrato che negli ultimi vent’anni il resto della nostra area valutaria ha avuto una crescita del Pil vicina a quella degli Stati Uniti, mentre noi siamo fermi al palo. E l’enorme debito pubblico ha rappresentato una zavorra di cui adesso rischia di essere impossibile liberarsi, perché l’austerity soffoca la ripresa, ma senza ripresa non si limiterà il debito pubblico. Ecco perché altri studiosi discutono invece di una rinegoziazione del debito. Ne aveva parlato già nel 2013 Michele Fratianni, professore emerito della Kelley School of Business, Indiana University, secondo il quale la sua proposta tornerà d’attualità alla fine del “quantitative easing”: «La manovra della Bce», spiega Fratianni a L’Espresso , «è stata come una ciambella di salvataggio, che avrebbe dovuto dare il tempo di lanciare una politica incisiva per la riduzione del rapporto fra debito pubblico e Pil. Così non è stato. Di conseguenza, quando la ciambella verrà sottratta, è altamente probabile che si riproporranno le condizioni per un’altra crisi del debito pubblico italiano». Fratianni premette che «non esistono cure indolori per una riduzione sostanziosa» del debito. Guardando la storia d’Italia, le strade sarebbero tre, spiega l’economista. Alimentare un’inflazione «brutale», cosa resa impossibile dall’appartenenza all’euro. Dichiarare bancarotta e smettere unilateralmente di ripagare il debito, ma anche in questo caso stare nella moneta unica riduce fortemente i margini di manovra. Oppure tentare una rinegoziazione, posticipando la scadenza del debito, abbassando i tassi d’interesse e attuando una massiccia vendita del patrimonio pubblico. «È una scelta che implica dei costi, che vanno però misurati con quelli del non fare niente e illudersi che il continuare sulla strada percorsa da diversi anni dissolva il macigno del debito pubblico», dice Fratianni. Tornando a New York Se questi sono gli spettri che agitano i sonni dei banchieri centrali, si capisce forse perché l’idea concepita nel 2011 al tavolo di un caffè di New York sia stata presa in mano dalle istituzioni, ora che per la fine del “quantitative easing” è ormai questione di tempo. Le difficoltà e le divergenze da superare sono varie. I tedeschi insistono sul fatto che le banche debbano dotarsi di un “cuscinetto di patrimonio” che le aiuti a assorbire eventuali shock sui titoli di Stato, un’ipotesi che fa rabbrividire i banchieri, già alle prese con infiniti problemi. In Italia, poi, ci sono altre paure: non tutti i titoli di Stato verrebbero cartolarizzati e c’è il timore, in particolare da parte della Banca d’Italia, che quelli che resterebbero fuori diventerebbero ben poco appetibili per gli investitori, costringendo il Tesoro a pagare tassi d’interesse elevati per riuscire a piazzarli. Lo stesso Draghi, infine, ha chiesto di approfondire il rischio che, una volta impacchettati grandi quantitativi di titoli nei veicoli finanziari creati ad hoc per le cartolarizzazioni, sul mercato ne resterebbero troppo pochi, al punto di diventare troppo poco liquidi, con gravi conseguenze nel meccanismo di formazione dei prezzi. Eppure, a dispetto di queste difficoltà che il lavoro attuato dal team dell’irlandese Philip Lane sta cercando di risolvere, altri progetti concreti per affrontare il dopo QE non ne sono stati messi in campo. Un segnale non bellissimo, con le nubi che si profilano all’orizzonte.

Commenti